Deutsch lernen mit Hilfe des Niederländischen - geht das?

Niklas Abel, Absolvent des Bachelor-Studiengangs Europäische Sprachen und Kulturen (Deutsch) und des Masterstudiengangs Applied Linguistics, Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der Universität Groningen

Doeltaal = voertaal? Ein wichtiges Konzept in der modernen Fremdsprachenlehre. Aber beim Erwerb einer neuen Sprache auch aktiv die Sprachkenntnisse nutzen, die unsere Lernenden bereits mitbringen? Absolut undenkbar!

Diese Überzeugung herrscht leider noch in vielen Bereichen der Bildung vor. Leg die anderen Sprachen während des Unterrichts besser beiseite, die sorgen sowieso nur für Fehler (die sogenannten Interferenzen). Allerdings hat die psycholinguistische Forschung wiederholt nachgewiesen, dass Sprachen in unserem Kopf nicht getrennt voneinander gespeichert und wie eine Stehlampe ein- und ausgeschaltet werden können. Im Gegenteil: Die Sprachen in unseren Köpfen stehen in ständiger Wechselwirkung miteinander und die Übertragung sprachlichen Wissens von einem Sprachsystem in ein anderes ist etwas ganz Natürliches. Und Gott sei Dank! Denn wenn wir eine neue Sprache lernen, die in mehreren Bereichen Ähnlichkeiten mit einer bereits bekannten Sprache aufweist, wäre es eine große Verschwendung von Energie und kognitivem Speicherplatz, wenn wir uns diese Strukturen neu aneignen müssten, anstatt zu erkennen, dass wir eine ähnliche Struktur bereits kennen, oder?

Wer hat nicht schon einmal die Erfahrung gemacht, eine neue Sprache zu lernen und irgendwann ein Aha-Erlebnis zu haben, weil eine zielsprachliche Struktur zum Beispiel einer Struktur aus der Muttersprache ähnelte? Das kann ein Wort sein (sogenannte Kognaten), ein idiomatischer Ausdruck, eine bestimmte syntaktische Regel oder Ähnliches. Wenn wir als Sprachlehrende diese Überschneidungen jedoch nicht nutzen und unsere Lernenden nicht dabei unterstützen, aktiv auf ihr bisheriges Sprachwissen zurückzugreifen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Aha-Erlebnisse etwas länger auf sich warten lassen (oder gar komplett ausbleiben).

In meiner Arbeit als Deutschlehrer habe ich zum Beispiel immer wieder festgestellt, dass meine niederländischen Lernenden Schwierigkeiten mit den verschiedensten grammatikalischen Konstruktionen haben, die sie eigentlich recht einfach aus ihrer Muttersprache übernehmen könnten. Die Satzstruktur eines Nebensatzes ist so eine Struktur: Sowohl im Niederländischen als auch im Deutschen sollte das Verb am Ende des Satzes stehen (‘Ik vind dat Duits een toffe taal is .’ ⇄ ‘Ich finde, dass Deutsch eine tolle Sprache ist .’). Der/Die durchschnittliche niederländische Deutschlernende neigt jedoch dazu, das Verb wie im Englischen an die zweite Stelle des Satzes zu setzen (‘I think that German is a great language.’ ⇄ *’Ich finde, dass Deutsch ist eine tolle Sprache.’). Sie verpassen also die Chance, ihr muttersprachliches Wissen bei der korrekten Zielsprachenproduktion effizient einzusetzen, weil sie die Brücke zwischen den beiden Sprachen auf syntaktischer Ebene offenbar (noch) nicht geschlagen haben.

Um diese Art von kognitiven Verbindungen zwischen altem und neuem Sprachwissen herzustellen und so den Erwerb neuer Sprachen auf natürliche und effektive Weise zu fördern, haben Cenoz und Gorter (2021) das Konzept des "pädagogischen Translanguaging" (PT) eingeführt. PT umfasst verschiedene didaktische Techniken, bei denen die Zielsprache und eine vertraute Sprache nebeneinander verwendet werden, um den Lernenden zu helfen, Parallelen in der Zwischensprache zu erkennen und Ausgleichsmöglichkeiten zu bieten, wenn die Lernenden an die Grenzen ihrer Zielsprachenkenntnisse stoßen. Die Idee stammt ursprünglich aus dem walisischen Unterricht, in dem sich die Regionalsprache und das Englische abwechselten (z. B. wurde ein Text auf Englisch gelesen, aber Fragen wurden auf Walisisch gestellt und beantwortet). Die beiden Wissenschaftler von der Universität des Baskenlandes griffen dieses Konzept auf, erweiterten es und schlugen verschiedene Möglichkeiten vor, mehr als nur eine Sprache im Fremdsprachenunterricht zu verwenden - und das fand ich sehr spannend. Kann man also Sprachlernende dazu bringen, Überschneidungen in den Zwischensprachen zu erkennen und die Anwendung ihres erworbenen Sprachwissens auf eine solche implizite Weise zu fördern?

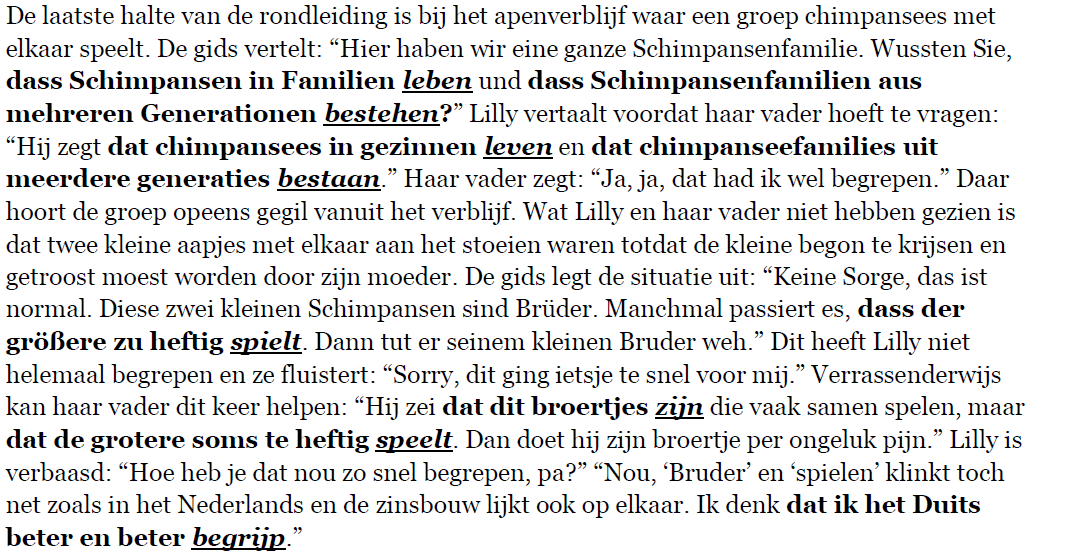

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage habe ich an mehreren Schulen ein Experiment mit insgesamt 101 niederländischen Schüler*innen durchgeführt, bei dem sie deutsche Nebensätze mit richtiger und falscher Verbstellung auf ihre grammatikalische Korrektheit bewerten mussten. Anschließend nahmen einige Klassen an einer kurzen PT-Intervention teil. Im Mittelpunkt dieser Intervention stand eine Geschichte (präsentiert als kurzes Hörbuch und gedruckter Text), in der eine niederländische Familie in den Berliner Zoo geht und eine Führung durch den Tierpark mitmacht. Leider spricht der Vater kein Deutsch und bittet seine Tochter regelmäßig um Übersetzungshilfe (zufälligerweise immer dann, wenn der Fremdenführer gerade einen Nebensatz verwendet hat). Auf diese Weise konnte ich etwa 13 Nebensätze einbauen, die sowohl auf Deutsch als auch auf Niederländisch nebeneinander präsentiert wurden.

Anschließend mussten die Teilnehmer einige deutsche und niederländische Sätze (natürlich wieder mit Nebensätzen) sortieren, die durcheinander geraten waren, so dass sie nun abwechselnd deutsche und niederländische Nebensätze produzierten. Den Abschluss der Intervention bildete ein Kahoot!, bei dem deutsche und niederländische Aussagen zur Geschichte präsentiert wurden (wiederum mit Nebensätzen), die die Schülerinnen und Schüler als wahr oder falsch bewerten mussten. Um zu testen, ob diese implizite Intervention das Bewusstsein der Schüler für syntaktische Transfermöglichkeiten zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen gefördert hat, wurden den Teilnehmern nach der Zeit neue deutsche Nebensätze gezeigt, die sie auf ihre grammatikalische Korrektheit bewerten mussten. Eine Woche später ließ ich sie einen dritten Satz richtiger und falscher Nebensätze bewerten, um zu sehen, ob sich auch nach einer Woche noch ein Effekt der Intervention feststellen ließ.

Meine Daten zeigten, dass die Lernenden, die an der PT-Intervention teilgenommen haben, beim zweiten und dritten Beurteilungszeitpunkt signifikant besser darin waren, korrekte und inkorrekte deutsche Nebensätze zu identifizieren als vor der Intervention und als die Lernenden, die nicht an der Intervention teilgenommen haben. Durch die einfache Präsentation der deutschen und niederländischen Nebensätze nebeneinander in einem bedeutungstragenden Kontext konnten die Lernenden ihr Bewusstsein für die korrekte syntaktische Struktur und für zwischensprachliche Überschneidungen deutlich verbessern, ohne dass sie explizit darauf hingewiesen werden mussten. Und auch wenn PT ein recht neues Konzept ist, für das es noch wenig empirische Unterstützung gibt - bisher scheint es, dass die Techniken funktionieren und viele neue Türen für den MVT-Unterricht öffnen könnten: Unsere Lernenden könnten endlich dabei unterstützt werden, ihre Sprachkenntnisse effizient beim Erwerb neuen Sprachwissens einzusetzen. Und wir als Lehrende könnten diesen Prozess unterstützen und ihn gleichzeitig in lehrergeleiteten Übungen überwachen, ohne befürchten zu müssen, dass unsere Lernenden plötzlich kreuz und quer hin und her transferieren.

Ich persönlich bin durch dieses Forschungsprojekt definitiv etwas "liberaler" geworden, was die Verwendung anderer Sprachen in meinem Unterricht betrifft, und ich denke, dass wir die bereits erworbenen Sprachkenntnisse unserer Lernenden eher als Schatz denn als Problemquelle betrachten sollten. Der Schlüssel zu dieser Schatztruhe liegt jedoch in unseren Händen, denn wenn wir unsere Lernenden dazu bringen, den Deckel besser geschlossen zu lassen, werden sie nie in der Lage sein, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mein Tipp: Versuch mal eine PT-Übung - vielleicht steht auch dir ein Aha-Erlebnis ins Haus?

Literaturverzeichnis:- Cenoz, J., & Gorter, D. (2021). Pedagogical translanguaging. Cambridge University Press.

- Cenoz, J., Leonet, O., & Gorter, D. (2021). Developing cognate awareness through pedagogical translanguaging. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-15. https://doi.org/10.1080/13670050.2021.1961675

- Galante, A. (2020). Translanguaging for vocabulary development: A mixed methods study with international students in a Canadian English for academic purposes program. In Z. Tian, L. Aghai, P. Sayer, & J. L. Schissel (Hrsg.), Envisioning TESOL through a translanguaging lens (S. 203-328). Springer.

- Leonet, O., Cenoz, J., & Gorter, D. (2020). Developing morphological awareness across languages: Translanguaging pedagogies in third language acquisition. Language Awareness, 29, 41-59. https://doi.org/10.1080/09658416.2019.1688338